2025.03.20

シルクに取り憑かれている

Curse of silk

シルクに取り憑かれていた、といっても差し支えないだろう。

昼はさながら冬虫夏草の菌糸に操られた蟻のように一枚の裂(きれ)の前に齧りつき、日が傾けばその妖艶に移ろう色を崇めるべく布地を携えておろおろと西日に向かい跪く。さらに宵が深まれば、今度は暗闇にぽつりと穿たれた灯の下でそれを撫で「スバラシイ…」などとうわ言を繰り返す。奇怪な行動はもちろん私生活にもおよび、毎夜寸足らずのパジャマ姿のまま布を愛でる僕を家人はずいぶんと訝しんだ。中秋の名月が闇夜をただよう頃、完全に僕の日常は菌糸ならぬ絹糸に乗っ取られていた。

これはW-038で用いたシルクの話である。

※資料の段階では厚みも半分ほど薄く、その分起毛された毛羽も少ない。

事の発端は、依頼先の機屋に差し出された古いシルクの裂端だった。

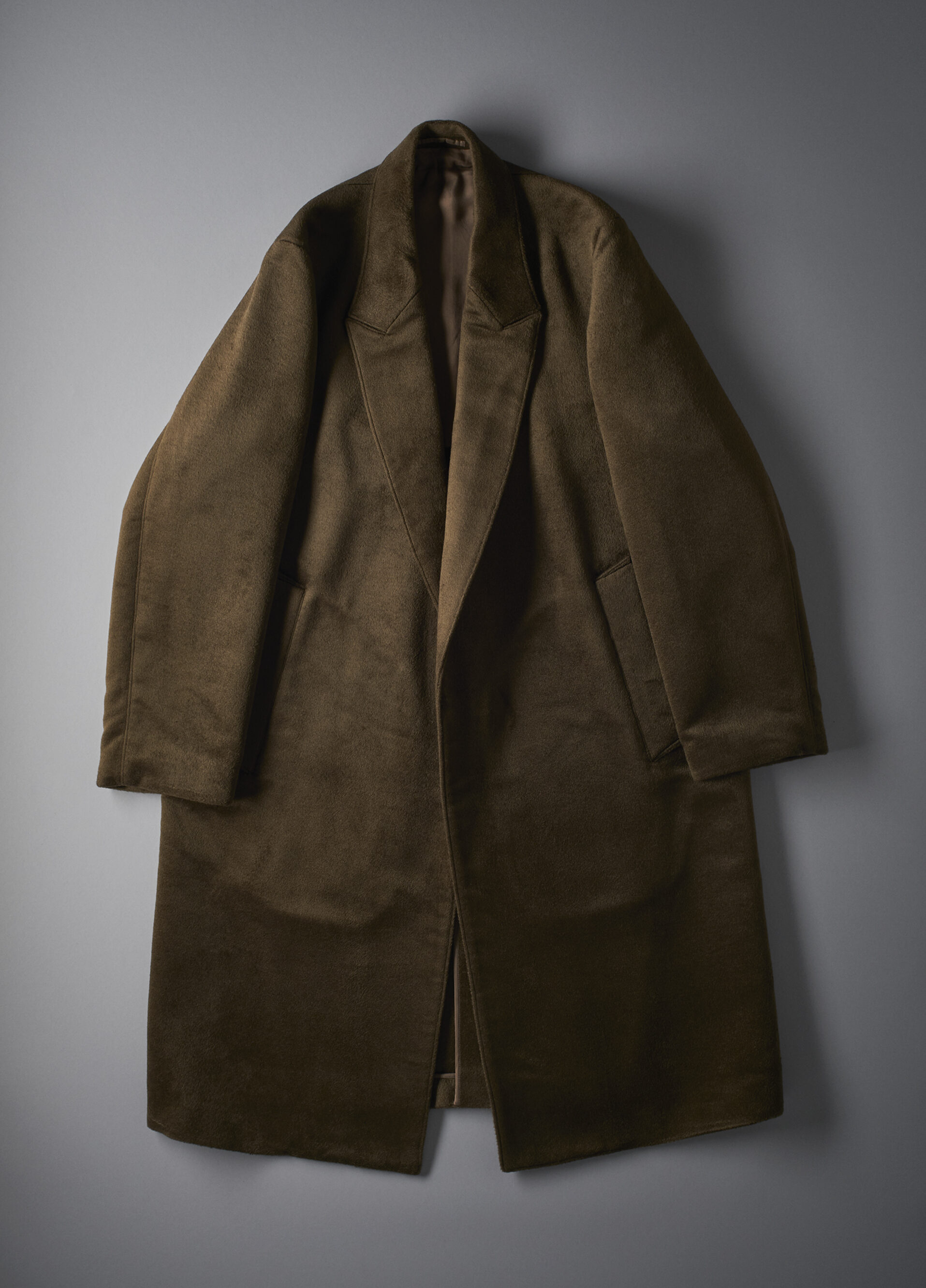

「それ、カシミヤのメルトンですよ」と言われたらうっかり信じてしまいそうなほどの厚みと密度の高さ、しかし鈍くなめらかに表面を泳ぐ光沢はシルクのそれである。一見爽やかな緑色に目を奪われるが、古代から厳として譲られない天然繊維の首座からくる気高さとでもいったらよいのか、触れれば水戸光圀公の印籠のように人々を「へへーっ」と平伏させる威厳のようなものが備わっているように感じた。デザインとは発見である。この先人の実験的な裂を土台に、発展させたものが今回のシルクの織布である。

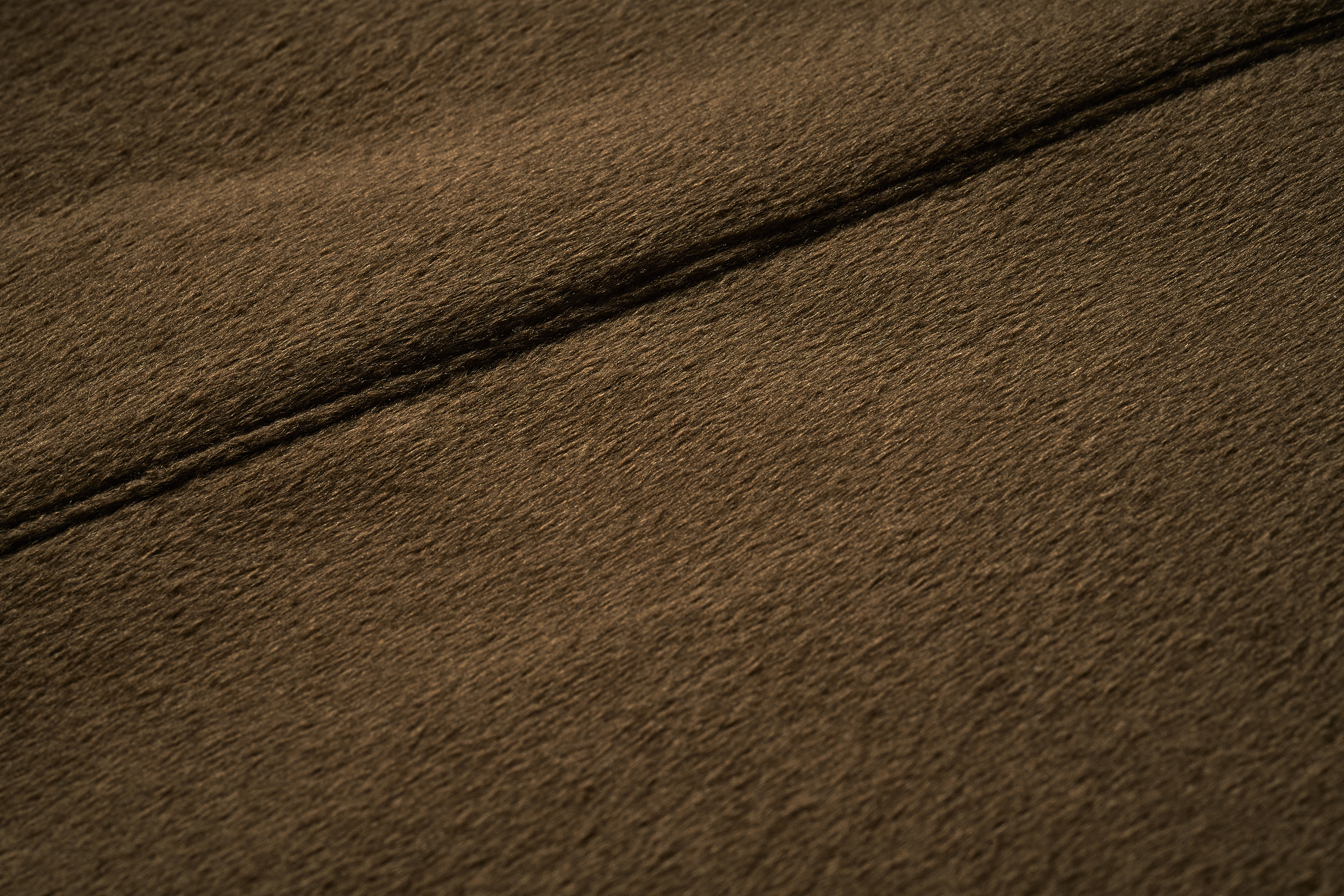

名称をつけるならば、シルクの二重織り両面起毛といったところ。

しかしこの布地、実は当初の目論みから大きく外れている。絹の毛皮とも呼ぶべき重厚な毛足は、「八枚朱子の二重織りに起毛と剪毛を延々と繰り返すことで得られる」わけだけれど、あくまでも帰結であってここまでの量感は予想していなかった。起毛することで脆弱になった物性を補うために、縮絨のように布地を密にしていく工程の配分が大きくズレたことが要因なのだが、結果的にはそれがシルクのイメージを大きく覆す"らしくない"重厚さが助長され、意外性に富んだ、そして何よりもうつくしい生地に仕上がった。トラブルを含有するプロダクトほどなぜか面白い。およそシルクのみで成立しているとは信じ難い、優美に流れる毛足に着目してご覧いただきたい。

人類がシルクを手にとるようになったのは約5,500年程前ともいわれる。古代から連綿と営まれ続けている養蚕の歴史は、翻せばシルクに潜む抗いがたい魔力に手繰られた人々の痕跡ともいえる。かくいう僕も晴れてその魔力に取り憑かれた一員となったわけだけれど、なぜこれほど取り扱いの難しい繊維が愛され続けているのか、人類を突き動かすその欲望の一端にようやく触れられた気がする。

答えは指先が知っている。ぜひ一度触れてみてほしい。

***

本日から大阪、芝川ビルにて受注会がはじまります。

会期も残すところあと二回となりました。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【会期8 大阪】 3/21 (金) ~ 3/23 (日)

芝川ビル

〒541-0044 大阪市中央区伏見町3-3-3-4F

OPEN 12:00 ~ 19:00

※ 入場制限なく自由にご覧いただけます。

***

8th season オーダー期間:2025年 1月25日(土) ─ 3月30日(日)

【会期9 東京】 3/28 (金) ~ 3/30 (日)

BOOK&SONS

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-13-3-2F キャトル鷹番

OPEN 12:00 ~ 19:00